オーディオ用パワーアンプの自作

1:MOSFET DC AMP の計画と目標設定

売り文句:「高能率スピーカーを鳴らすための小型・低出力・高品位パワー・アンプ」

-

徹底したローノイズ設計

ヘッドフォンアンプ並みのローノイズ設計

ソースに刻まれた音を完全に再現,緻密な空間描写を実現

-

高速・高安定回路

高速・高安定な電流帰還アンプを採用

シンプルな回路によってストレスのないストレートな音を実現

-

電流帰還アンプでありながらDCアンプ

位相回転の無い沈みきった低音を再生可能

カップリングコンデンサーの音質影響を排除

-

余裕の瞬発力

10Wと小出力アンプながら300W相当の瞬時電流駆動能力を確保

高域までフラットなダンピング特性でスピーカーを強力に制動

-

グランド・バスバーを採用

モノラルアンプ並みのチャンネル・セパレーションを実現

ステレオアンプの欠点であるアース配線の影響を排除することにより音像を明確化

-

最新の高性能MOSFETを採用

大電流かつ高速な最新デバイスを採用

高速な立ち上がりと高い安定性を実現

-

小型,低消費電力

ディスクトップ・オーディオにも対応する小型筐体

低消費電力・低発熱なので地球に優しい

感性を刺激する表現は物欲を刺激します。 しかしそれは購入動機ではなく自作するための動機付けなのです。

1-2:最大出力の設定

家庭でオーディオを楽しむ時の平均聴取レベルは80dB程度が普通でしょうか。 90dBでは普通の会話が困難な程度ですので,100dBはかなりの大音量,ロックコンサートは110dB以上と言われています。

100dB/Wのスピーカーシステムを使うと1W入力で100dB得られてしまいます。 10Wも入力しますと110dB/mとなりかなりの音量となります。

アンプの出力電力を10W(連続SIN波,8ohm)としましたので,V^2*R = Pより,出力電圧は√10*8 = 8.94VRMSとなります。 ピーク電圧は√2倍しますので = 12.65V0-Pとなります。この数字を基本に考えていきます。

1-2-1:出力波形と出力電圧の関係

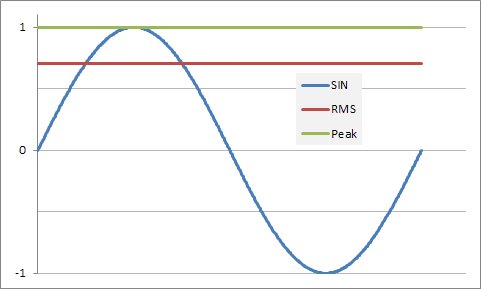

SIN波のピークとRMS |

見過ごされがちなのですが,アンプが出しうる最大出力電力は音楽信号,正弦波,矩形波などといった信号の波形によって変化します。 サイン波の電力は電圧の実効値で計算します。正弦波の実効電圧値はピーク電圧の1/√2倍となります。 これはよく知られています。逆に言うとピーク電圧は実行電圧値の√2倍になります。 ピーク電圧が同じで出力波形が矩形波の場合は正弦波の2倍の電力が発生します。 つまり,このアンプはサイン波なら10Wですが,矩形波では20Wの電力を出力できることになります。直流でも同じです。 |

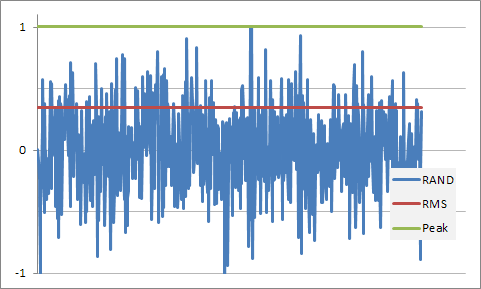

ホワイト・ノイズのピークとRMS |

一方,音楽信号はサイン波や矩形波とは違い,ノイズに近い波形になっています。 ホワイトノイズでは実効値の3倍のピーク電圧が発生します。ちなみに3倍の仮定ではピーク電圧が存在する確率は0.27%となります。 帯域幅との関係もありますが,長い時間観測すれば3倍以上のピークも発生します。 さて,ホワイトノイズのピーク電圧をクリップさせずに再生できることを考えると,平均電圧はずいぶんと低くなってしまいます。 音楽信号でも同様です。特にクラシックではピークと平均の音量差が大きく電圧値で20dB(100倍)以上あるとされています。 ポップスやロックでは音圧を高めるために音量差が小さくなるように編集されていて,差が6dB(2倍)しかないこともあるようです。 |

ピークと平均の差がどの程度なのかは常に議論に登る話題ですし,録音技師,マスタリング技師の腕の見せ所でもあります。

アナログ録音では電圧を突っ込んで歪んでしまっても音的に破綻しにくいだけでなく,むしろ良い具合のサチュレーションとなることもあり,レベル取りはおおらかでした。

一方,デジタル録音ではデジタルデータの最大値をフルスケールと言い,フルスケールが最大ピーク電圧となります。 フルスケール以上の信号を入力すると信号がバッサリと切り取られるため急激な歪を発し,耳障りな音となってしまいます。 デジタルではフルスケール越えは基本的に御法度ですので,リミッタやマキシマイザなどのソフトウエアで適切にクリップ処理されるのが普通です。 特に録音時にフルスケール・クリップが発生すると後から修正できないので,録音時のレベル取りには非常な注意を要します。

以上の理由からデジタル録音ではピークに対してRMS(電圧実効値:平均値とほぼ同義)を-12dB〜-16dBに設定することが基本となります。

オーディオ用のアンプで再生するのは出来合いのパッケージ・ソースなので,大き目の値として仮にRMSを-12dBFSと考えます。 つまり平均電圧はピーク電圧の1/4と仮定することになります。

PAの世界ではピーク電圧とRMS電圧の比を「クレストファクター」と呼びます。 大出力を連続して出力するPA用のパワーアンプにとっては重要な指標です。

クレストファクターが12dBの場合,最大音量で聞く場合の平均電圧は最大出力目標値10Wの出力電圧に対して1/4となるので,12.65/4 = 3.16VRMSとなり,電力は1.25Wとなります。 結果的に平均出力電力はサイン波での最大出力の1/8となります。

2021/03/1:計算間違ってますね。ごめんなさい。12.65Vは0-Pのピーク電圧なので,12.65V / 4 = 3.16V0-P = 2.24VRMS,平均電力は1/16で0.625Wですね。

ピーク出力電圧を定義したので,出力電流について考えます。 負荷が小さい場合を考慮すると,12.65Vを4Ωに印加した場合3.16Aとなります。 小型の筐体では連続出力は無理で,アンプが熱くならないように時間制限が必要になります。

最後に電流リミッタが制限する最大電流値を考えます。

出力電圧が最大でスピーカーの逆起電力も同じだけ発生した状況を考えます。実際はあり得ませんが,最悪の条件として想定します。 ボイスコイルの抵抗値を4Ωと仮定しますと,電圧が12.65Vの2倍で抵抗値が4Ωなので12.65*2/4 = 6.325Aとなります。 この電流が持続してもよい時間は温度上昇によります。上記の条件(実質2Ω負荷)で片チャンだけならばかなり長時間耐えられます。

結果的に最大出力の目標は以下になります。これは後でケースの大きさやヒートシンクの大きさを決める目安になります。

| 項目 | 数値 | 条件 |

| 最大出力電力 | 10W | サイン波連続,8Ω |

| 最大出力電圧 | 12.65V0-P | 8Ω |

| 最大出力電流 | 3.16A0-P | 4Ω(短時間) |

| 出力電流リミット | 6.3A以上 | 0Ω(短時間) |

| 平均出力電力 | 1.25W | -12dBFS,8Ω |

| 平均出力電圧 | 3.16VRMS | 8Ω |

| 平均出力電流 | 0.395ARMS | 8Ω |

1-3:ノイズ

アンプのノイズ源は以下が考えられます。

・アンプのノイズ(半導体のノイズ,初段が支配的)

・入力段付近の抵抗が発する熱雑音

・電源から回り込んでくるノイズ(ハム)

・チャンネル間のクロストーク

・周辺機器とのアース電位差によるノイズ

・高周波が入力された際に整流作用によって生じるノイズ

1-3-1:設計目標

「S/N比120dB」を目標値としましたが,これを残留ノイズ電圧に換算します。 なぜ換算が必要かというと,ノイズ量が同じならば最大出力が大きいアンプほどSNRが有利になるというカラクリがあるからです。 また,通常は最大出力電圧からSNRを計算するのですが,あえて平均出力電圧で計算してみます。

先ほど平均出力電圧を3.16VRMSと定義しました。これに対して-120dBのノイズは1/10^6となり,3.16uVRMSとなります。

2021/03/15:上の方で計算間違ってましたので,ここも2.24uVRMSとなります。

仮にこのノイズ電圧が実現できたとして,もしアンプ出力が10Wではなく100W(8ohm)だと仮定して換算するとSNR = 139dB という驚異的な数字になります。

SNRのカタログスペックはハイエンドのトランジスタアンプで110dB程度,真空管アンプでは80dB程度しかないモノもあります。 市販のアンプは案外残留ノイズが多いことがわかります。

1-3-2:ノイズの聞こえないヘッドフォン・アンプとは・・・

続いて,「スピーカーに耳をつけてもノイズが聞こえない」という目標の残留ノイズ電圧を定義します。

ところが,音圧は距離に反比例しますので距離ゼロは音圧無限大となり,通常使われる視聴距離との関係からは計算できません。

そこで,ヘッドフォン・アンプとしてのノイズレベルを考えることで「耳をつけてもノイズが聞こえない」という残留ノイズ・レベルを定義することにします。

ヘッドフォンの感度を一般的でキリのよい100dB/mW(32Ω)とし,人間の知覚限界の音圧をSPLで0dBと仮定します。

1mW = 179mVRMS(32Ω)で100dBなので,0dBでの電圧は1.79uVRMSとなり,これ以下の音圧は聞こえないことになります。 おおむね2uV以下が目安と覚えておけばよいでしょう。知覚限界は2kHz〜5kHzが特に敏感で0dBを下回りますが,100Hzではプラス20dBなのでハムに関しては10倍の20uVでもOKです。

ヘッドフォンアンプは案外厳しい条件を課せられていることが分かりました。 ノイズの聞こえないヘッドフォンアンプを作ることは案外難しいということです。

残留ノイズが2uVというノイズ性能を実現しているヘッドフォンアンプはなかなかないはずです。 メーカーはアンプが発するノイズ電圧を公表したがりません。 なぜなら多くのアンプで「サー」という残留ノイズが聞こえてしまうことを知っていて,ノイズが小さい=高性能と解釈されると売れ行きに影響が出るからです。

ちょっと目標が高すぎるので,本機をあくまでも10Wのパワーアンプと位置づけて,今後は3.16uVRMSを目安に計算を進めます。

注意:ノイズの聞こえやすさは周波数によって異なります。また,ノイズ電圧は測定器のフィルターの種類で変化します。 通常オーディオアンプは「IHF-A Weighting Filter」というズルいフィルターを使います。聴感補正フィルターと呼ばれるものです。 これがまた曲者で,見かけ上のSNR特性を大きく改善させる作用を持っています。オーディオ用アンプの標準的な測定方法ではAフィルターを使用しますのでノイズ成分はホワイトノイズではありません。

最後にホワイトノイズの場合のノイズ密度(1Hzあたりのノイズ量)を入力換算しておきます。 アンプのゲインを10倍,帯域幅(BW)は「IHF-A Weighting Filter(JIS-Aとも呼ばれます)」をかける前提で13.46kHzと仮定します。 1Hzあたりの入力換算ノイズは3.16uV/10/√13.46kHz = 2.72nV√Hzとなりこれが初段のノイズ密度の目安になります。

1-3-3:アンプ・ノイズ

まず増幅器が発するノイズについて考えます。 これは初段の素子が発するノイズが支配的になります。

先ほど計算した2.72nV√Hzは低ノイズのオペアンプやディスクリート・トランジスタを使うと達成できるレベルです。 汎用のオペアンプは10nV√Hz以上だったりするので要求を満たしません。

参考までに各方面で高評価を得ているパワーアンプICであるLM3886のデータシートから出力の残留ノイズを計算してみます。

SNR:92.5dBtyp(1W・4ohm),入力ノイズ:2.0uVtyp(ゲイン21倍),どちらも「IHF-A Weighting Filter」です。

出力の残留ノイズは42uVと計算されます。入力換算ノイズは帯域幅を13.46kHzのホワイトノイズと仮定しますと17.2nV√Hzになります。 かなり大きな数字ですがこれは驚くに及びません。実際,スピーカーからシャーというノイズが聞こえます。だからこそ静かなアンプを自作するのですが・・・

ところで,オーディオアンプでは標準的に「IHF-A Weighting Filter」を使用するようですが,測定器を持っていないので指標とできません。 そこで,仮にAフィルター無しの残留ノイズ・レベルをアンプの帯域を1MHz(10^6)として換算してみます。

帯域が1MHz(10^6)だと,ノイズ電圧はノイズ密度の√10^6=1000倍になるので,ノイズ密度が2.72を丸めて3nV/√Hzとすれば入力換算ノイズ電圧は3uVRMSとなります。 ゲイン10倍でしたので出力での残留ノイズ電圧は30uVRMSとなります。 つまり,目標になる出力の残留ノイズ電圧は30uVRMS(帯域はDC-1MHz:聴感補正フィルタなし)となります。

通常は入力段のノイズが支配的となり,そのままゲイン倍されて出力されます。したがってアンプのゲインを下げるとSN的には有利になります。 今は10倍(20dB)で計算していますが,実際は4倍(12dB)に設定しましたのでその差(8dB)だけSNが改善します。

別の見方をしますとIHF-A Weighting Filter(13.46kHz)で目標ノイズ電圧3uVとし,ざっくり帯域が100倍として仮定するなら30uVRMSが目標になります。 いずれにせよ,フィルタなしで20uVRMS〜30uVRMS悪くても50uVRMS以下としたいです。

さてSNR120dBを試算した時に出力10WでSNR120dBのアンプは100Wに換算するとSNR139dBという驚異的な数字が算出できることを示しましたが,アンプのSNRにはタネとシカケがあります。 残留ノイズ量が同じならば最大出力が大きければ大きいほどSNRをよく見せかけることができます。

もしS/N比の測定条件に何ワット出力時の数字なのか条件が未記載ならば,最大出力電圧(正弦波rms値)と入力ショート時にAフィルターをかまして取得したノイズ電圧の比が表示されているはずです。 つまり実用上意味のないチャンピオン・データが記載されているわけです。

残留ノイズが気になるのでS/N比の良いアンプを購入したのにやっぱりノイズが出るってことになりかねません。 ややこしいので,残留ノイズ電圧をそのまま表示して欲しいですね。

昨今ハイレゾ化の流れでアンプのノイズは注目されていますが,このタネとシカケは要注意です。 つまり,アンプのスペックシート記載されているSNRの数字だけでは単純比較できないということです。 測定条件を一致させないと比較できません。

特にヘッドフォン・アンプのノイズに関しては長年放置されていましたが,ここ数年でやっと注目されてきた感じはしています。 ヘッドフォン・アンプからノイズが聞こえるなんて興ざめだと思うんですけどね。

さて,結果的にS/Nおよび出力ノイズの目標は以下になります。

| 項目 | 数値 | 条件 |

| SNR | 120dB以上 | 出力電圧3.16VRMS |

| 出力残留ノイズ電圧 | 3uVRMS以下 | IHF-Aフィルタ |

| 出力残留ノイズ電圧 | 30uVRMS以下 | フィルタなし(DC〜1MHz) |

| 入力換算ノイズ密度 | 2.72nV√Hz以下 | ゲイン10倍 |

1-3-4:入力段付近の抵抗が発する熱雑音

抵抗が発する熱雑音は1kohm(室温)で約4nV√Hzなのはよく知られた事実です。 入力段のノイズを考える場合,入力段にシリーズ接続されるもっとも高抵抗の抵抗器のノイズを考えます。 通常のオーディオアンプではボリュームやアッテネータがそれに該当します。

10kohmの可変抵抗をボリュームとして使うと最大で2.5kohmの信号源インピーダンスを発生し,6.3nV√Hzのノイズを発します。 ただし,プリアンプの出力インピーダンスは無視しています。 この数字は先ほどの2.72nVを超えています。つまりボリュームの抵抗値が10kohmだと抵抗器の熱雑音が初段素子のノイズを超えてしまい,ボリュームのノイズが聞こえてしまうのです。

わたしは600ohmの定インピーダンスATTを使っているので熱雑音はちょうど3nV√Hzとなります。 ノイズの加算は2乗和なので,3nV+3nVのノイズは1.4倍で4.2nVとなります。 つまりパワー・アンプが120dBを満たしてもATTのおかげでシステムとしては目標未達となりますね。。 あまり気にしませんが・・・ハイエンドを自称するならば気にするべきと思います。

なおここではパワーアンプのゲインを10倍で計算しています。ゲインが低ければその分だけ楽になります。 巷のパワーアンプはゲイン過剰と思います。音楽を聴いているつもりがボリュームのノイズを聞いているという事態になりかねません。 デカい音を出せばいい音に聞こえるのはなぜかと言えば,細かい音が聞こえるようになる,つまり聴感上のSNRが良くなるからです。

そう,どんなに高音質をうたっているボリュームでもアッテネーターでも熱雑音の呪縛から逃れることはできないのです。 真空管アンプではゲイン過剰なうえに100kohmの抵抗を使って平気な顔をしています。 ホットモールド・カーボンの可変抵抗は音が良いとかいいますが,それは抵抗体の1/fノイズの揺らぎが心地よいのではないですかね。

| 項目 | 数値 | 条件 |

| 入力回路インピーダンス | 600Ω以下 | 出力電圧3.16VRMS/ゲイン10倍 |

1-3-5:電源から回り込んでくるノイズ

電源から回り込んでくるノイズの代表は整流回路のリップルでしょう。 「ブーン」や「ジー」といった音になります。この手のノイズは真空管アンプではよく聞かれます。

半導体アンプにおける電源リップル耐性は100HzのPSRR(Power Supply Reduction Ratio)を評価すればよいです。 例えば1Vの電源リップルに対して,出力端子に1mVのリップルが出ていればPSRRは60dBとなります。

出力ノイズを3.16uVRMS以下にするためには,PSRRが100dBあれば10の5乗倍で316mVのリップルまで許容できることになります。 PSRRが60dBしかないのであれば,電源ノイズを10の3乗倍で3mV以下にしなければなりません。

実際は出力段の素子単体で60dB程度のPSRRを期待でき,負帰還でさらに抑圧されるので問題にならない場合が多いです。 しかし,コレクタ(ドレイン)出力のアンプでは満足しない場合もあるようです。

PSRRはスパイス・シミュレーションで確認することができます。

一方,リップル電圧の大きさは消費電流とフィルター・コンデンサーの容量,電源周波数で決まります。 例えば,1A消費する回路に10,000uFのフィルター・コンデンサを入れた例で計算してみます。

電源周波数は50Hzとしますと10msecごとにチャージが行われます。

チャージされない期間はフィルター・コンデンサーが放電しており,徐々に電圧が下がって行きます。

したがってまず10msecの間に放電される電荷を考えますと・・・

Q=I・tより,10msec*1A=10mCの電荷を放出します。

Q=C・Vより,V=C/Qなので電圧降下は10mC/10mF = 1Vp-pとなりこれがリップル電圧となります。

なお,波形が三角波なので実効値はP-Pの1/4となり,250mVRMSとなります。

最低でも10,000uFあればSNR120dBの目標を満たせそうです。

| 項目 | 数値 | 条件 |

| PSRR | 100dB以上 | 出力電圧3.16VRMS |

| 電源リップル電圧 | 316mVRMS以下 | 出力電圧3.16VRMS |

1-3-6:クロストーク

ステレオアンプのクロストークは主にグランドの共通インピーダンスから発生します。

単純化するためにDCで考えてみましょう。 誤差を3uV以下に抑えたいのであれば,出力段に1A流れるとして共通インピーダンスを3uΩ以下にすればよいことが分かります。 しかし,3uΩという抵抗値は実質的にゼロΩと考えたほうがよいでしょう。

つまり,共通インピーダンスがゼロになるように配線を工夫しなければなりません。

参考:銅の体積抵抗率は1.68E-8Ω/mなので,1sq・1mの銅線の抵抗値は10^6倍になるので16.8mΩになります。 アンプ内の現実的な配線として太目の配線(2sq)とし長さを仮に5cmとすると2mΩとなります。

入力部では流れる電流は小さいので問題は少ないですが,仮に2Vを10kΩに印加すると考えると電流は0.2mAですので,3uV以下にするためには3uV/0.2mAで15mΩとなります。 ただし,入力部での共通インピーダンスはゲイン倍されるのでゲインが10倍なら1.5mΩ以下にしなければなりません。

配線を太くすることは,それなりに意味があるのですね。

電源経由のクロストークも考えられます。 隣のチャンネルの出力電流によって電源電圧が変動すると自分のチャンネルに漏れこんできます。 しかし,電源電圧変動がリップル電圧以下ならば問題ありません。 今回はフィルターコンデンサを33,000uF搭載しているので8Ω負荷ならば問題ない見込みです。

| 項目 | 数値 | 条件 |

| 出力段共通Z | ゼロΩ | 出力電圧3.16VRMS |

| 入力段共通Z | 16.8mΩ以下 | 出力電圧3.16VRMS |

| 電源電圧変動 | 316mVRMS以下 | 出力電圧3.16VRMS |

1-3-7:周辺機器とのアース電位差によるノイズ

プリアンプなどの周辺機器を接続するとアンプ単体では問題にならないノイズが問題になることがあります。 それは機器間のアース電位差によって発生するノイズです。

アース電位差は電源トランスなどの電源部分で発生します。 機器同士のアースに電位差があると接続ケーブルのGND側に電流が流れます。 この電流が増幅されるとノイズとなります。

ノイズに敏感な入力回路はLとRのGNDを最短で接続します。アースループを最小とする意味もあります。 そしてこの接続点から増幅回路と電源回路へ向けて別々の2本のGND線を配線します。

逆にまずい配線としてはL・R入力のGNDを独立にして入力から増幅回路を経由して電源のGNDへ1点接続しますとアンプ内にノイズを引き込むことになります。

仮にアース電流が10mARMS流れるとして,ノイズを3uVRMS以下にしたいならばGNDの抵抗値を0.3mΩ以下にすればよいです。 この抵抗値がどの部分なのかは配線の引き回しによって変わります。またアンプのゲインが大きいと影響も大きくなります。

| 項目 | 数値 | 条件 |

| アースノイズ感受性 | 3uVRMS以下 | 出力電圧3.16VRMS |

| 有害抵抗値 | 0.3mΩ以下 | アース電流10mARMS |

1-3-8:高周波が入力された際に整流作用によって生じるノイズ

増幅器の入力に初段の素子が反応できないような想定外の高周波を印加すると初段の素子の整流作用によって変調ノイズが発生します。 アンプ内に高周波が侵入しないように,入力部に高周波をカットするフィルタを入れることで防ぐことができます。

| 項目 | 数値 | 条件 |

| 入力LPF | 320kHz | アンプ帯域以下 |

1-4:アンプの歪み

自作アンプの性能を測る指針として歪み率が議論されますが,多くの場合,100Hz,1kHz,10kHzの3ポイントで歪み率を測定するようです。

1-4-1:10kHzの歪みを小さくしたい

半導体アンプの場合,10kHzの歪み率が100Hz・1kHzと比較して10倍程度悪化する傾向があります。 これは裸の帯域が狭くかつ歪みが多い回路を負帰還で抑え込んで広帯域・低歪みとしているためです。

真空管アンプの場合,無帰還でも10kHz程度までレスポンスが取れているので,負帰還をかけても1kHzと10kHzの歪み率が異なるという現象は出にくいです。

では半導体アンプで10kHzの歪率を下げる方策を考えてみましょう。

1-4-2:必要なアンプの裸帯域

負帰還で歪みを1/100に抑えることを考えます。 仕上がりゲインを20dB(10倍)と仮定して10kHzでの歪を1/100に抑えるため帰還量を40dBとします。 オープンループゲインは10kHzで 20 + 40 = 60dB 必要になります。 そこから6dB/octで帯域制限していくと1MHzで20dBとなり,0dBになるのは10MHzとなります。 つまり,2番目のポールを10MHz以上に置く必要があります。それ以下の周波数に第2極が来るとアンプが不安定化します。

広帯域化がもっとも難しいのが出力段です。 容量性負荷をぶら下げると途端に帯域が下がるので安定度を確保するのが難しくなります。10MHzは結構キビシー。

初段,2段目も10MHzとなると結構難しくなります。 3段構成のアンプの場合,初段と2段目の帯域は10MHzの10倍の100MHz取れていれば文句はありませんが,100MHzはかなり難しい課題となります。

1-4-3:出力段の歪みを減らせば

また歪みに着目しますとバイポーラ・トランジスタを使用したAB級アンプは歪が出やすいと言われています。。 なぜならバイポーラ・トランジスタが指数特性であるため,カットオフする際に急激に電流が減少し,高次の歪が発生するからと言われています。

トランスリニア・バイアスやフィード・フォワード・打消しを試しましたが(スパイスで),なかなか安定動作させるのが難しいようです。 また,これらは基本的に歪み打消し技術なのでクリティカルな調整や石の選別が必要になります。

一方,MOSFETを使用したAB級アンプはFETが2乗特性であるため高次の歪が発生しにくいと言われています。 帰還量が少なくても良好な歪率を得られますし,発生する歪みも3次歪が主体なので耳につきにくいと言われています。 また,MOSFETは高速動作が得意なので帯域も広くとれますし容量性負荷にも強くなります。

参考までに,真空管アンプの場合はA級であれば10kHzの歪み率を低くするのは比較的容易です。 出力トランスの2次側からオーバーオールの負帰還をかけることにより特性改善を図ることも可能です。 また,超3結的な考え方で出力段のプレートから帰還をかけることで,オーバーオール負帰還を減らしつつ低域特性の改善することも可能となります。

歪み率の目標は0.01%以下とします。100Hzなら容易ですけど,10kHzで0.01%を目指したいです。

| 項目 | 数値 | 条件 |

| 歪み率 | 0.01%以下 | 10W,8Ω,10kHz |

1-5:作りやすさ,美しさ

半導体アンプの自作は高校生以来20年ご無沙汰しています。ちゃんとしたものを作りたいと常々考えてきました。 真空管アンプは美しいのですが,置き場所に困ります。子供に手を出されると厄介です。

作りやすさを考えると真空管アンプの方が簡単でしょう。 半導体アンプは部品数が多いので基板が必須となります。

今回はアルミケースに入った小型の半導体アンプを作りたいと考えています。 夏でも気軽に使えるように消費電力もそこそこに抑えたいと思っています。

回路の美しさは色々な考え方があるでしょう。 今回は対称性を持った半導体アンプの美しさを追求したいと思っています。 AB級SEPPは必須なので,そういった意味でも対称性のある回路が熱的に安定だし,性能も出しやすいだろうという算段です。

1-6:広帯域設計

小信号に対しては10MHz出せることを目標とします。 320kHz以上の周波数になると出力段に設けたスナバ(Zobel network:0.1uF+4.7Ω)が効き始める為,負荷電流はスナバに吸われて8Ω//4Ωで3Ωとなり負荷が重くなります。 そのため,大出力は出せません。そこで周波数特性は平均出力である1.25Wを基準にします。

容量性負荷に対して安定性を担保することは,多量のNFBをかける半導体アンプにとって非常に重要な条件となります。 しかし,安定度を優先するあまり狭帯域となってしまっても面白くありません。

容量性負荷時の高域限界は電流供給能力によっても制限されてしまいます。 つまり,大振幅で大容量を駆動するために大電流が必要ということです。 これを勘案して容量性負荷時の帯域を決めます。

スルーレートは瞬間的な電流供給能力を示す重要な項目ですのでもっとも厳しい条件で定義します。

| 項目 | 数値 | 条件 |

| 周波数帯域 | DC〜10MHz | 1.25W,8Ω |

| 周波数帯域 | DC〜1MHz | 1.25W,8Ω//0.047uF |

| 周波数帯域 | DC〜100kHz | 10W,8Ω//0.047uF |

| スルーレート | 100V/usec | 12.65V0-P,4Ω//0.047uF |

1-7:動特性と大電流駆動そして安定性

「動特性の良いアンプ」とは如何なる負荷に対しても安定して力を発揮できるアンプと考えています。 発振気味になったり不安定な挙動を示すことがあってはなりません。

安定性を多面的に見ていくと,出力クリップ時の挙動も考慮する必要があります。 クリップ時に異常な動作をしてはいけません。 飽和からの復帰時に発振しかかっているアンプはよくあります。

また,瞬間的に大電流を流してもパワートランジスタが破壊しないように適切に電流を制限できる必要があります。 そして,電源電圧や周囲温度が変動しても安定して出力を出し続けることも重要です。

動的な安定性を重視するなら反応の鈍いアンプを作るという手もあります。帯域が狭く鈍いアンプは安定しています。 広帯域のアンプはどうしても不安定になりやすいのです。

帰還アンプの不安定性は位相遅れとスルーレートの不足から生じます。 スルーレートが不足すると正弦波が三角波になってしまい帯域が制限されます。 つまり,小信号で十分広帯域だったとしても大振幅ではスルーレートにより帯域が制限されてしまうのです。

スルーレートが十分に速く,位相遅れが少なければ広帯域アンプでも安定に動作します。 しかしそのためには重い負荷に対して瞬時に大電流を供給できる必要があります。 どんな負荷がぶら下がっても言うことを聞かせる強力な出力段を用意できればば,負荷容量を高速に充放電でき,位相回転も少なくなり,発振しにくくなります。

電気特性で言い換えると出力インピーダンスが低く,負荷を満足に駆動できることと言えます。 しかも,出力インピーダンスは周波数に依存せず高い周波数に対しても充分に低いことが条件となります。

1-7-1:必要な電流は

どのくらいの電流駆動能力が必要なのか考えてみましょう。

ある周波数:fを歪なく通すために必要なスルーレートは,SR[V/usec] = V * 2π * f[MHz] になります。 仮に12.65V0-Pの振幅を持つ1MHzの正弦波を考えると,最低限79.5V/usecのスルーレートが必要になります。

この1MHzの正弦波を0.1uFの負荷に対して与えてみましょう。どのくらい電流が流れるでしょうか。

Q = C * V であり,I = dQ / dt ですので,I = C * V / dt となります。

スルーレート(SR)= V / dt なので,I = C * SR となりますので,I = 7.95[A]となります。

ただし,実際のケーブルの容量は1000pF程度なので1/100です。 0.1uFはあくまでも安定性を担保するためのテスト条件として与えてみました。

また,最大出力電流は6.3Aと定義しましたが,電流リミットを6.3Aにするならば倍以上の電流に耐えてもらわないといけません。 例えば,電源電圧15Vとしますと1ohmの負荷がぶら下がれば15A流れてしまいます。 もちろん熱の問題や電源の供給能力の問題があるので15Aを連続して流すことはできません。

1-7-2:10A流せる大電流出力段素子

仮に10Aを供給すると考えた場合,バイポーラ・トランジスタとMOSFETでは素性が全く異なります。

バイポーラ・トランジスタは電流・電流変換素子であり,しかも限界点に近づくとhfeが低下して急に大電流を要求します。 10Aを出力するためには出力段のベース電流として1A程度の電流が流せる駆動段を用意しておく必要があります。

MOSFETは電圧・電流変換素子であり大電流を流すためには駆動電圧を大きくする必要があります。 ゲートに5V程度の駆動電圧が必要になります。電流は流れませんが入力容量が大きいため駆動段の動特性を良くしておく必要があります。 入力段の容量は200pF〜2000pF程度ですので10mA〜100mA程度の電流で充電できる駆動段を用意すると充分高速な立ち上がりが期待できます。

スパイスで色々いじってみましたが速度面ではMOSFETが圧倒的に有利でバイポーラは高速と大電流を両立させるのが難しいです。 MOSFETの方が瞬発力があり,ズドンと負荷に電流が入ります。結果として電流の立ち上がりが早いので位相回転が少なく発振しにくいアンプとなります。 特に容量性負荷の場合は等価的に入力容量が増え,定電流で充電することを考えると安定化に寄与することからMOSFETが有利だという結論が得られました。

1-7-3:動特性を良くする理由はまだあった

さて,通常スピーカーケーブルの容量は100pF/m〜200pF/mなので長さが5m位として1000pF程度の容量を持つでしょう。 アンプの試験としては10nF〜0.1uF程度の負荷容量をぶら下げて安定性を確認しています。 広帯域なアンプほど容量性負荷に弱く大きなリンギングを発します。そして安定度が低いアンプは発振してしまいます。

手作りアンプで気を付けなければならないのがこの容量性負荷です。アンプのテストは通常抵抗負荷で行います。 ところが実際には少なくとも1000pF程度の容量がぶら下がりますし,接続するスピーカーによっても負荷の状態は異なります。 机上の抵抗負荷テストでは良好な応答を示すアンプでも実際にスピーカーを接続すると発振気味になることもあります。

このように不安定なアンプは接続されるスピーカー・ケーブルやスピーカーによって特性が著しく変化し音も変わってしまうでしょう。

真空管アンプが作りやすく,かつ音が良いと言われるのはこの負帰還が少ないからです。 真空管アンプは帰還量が少ないか,無帰還にすることもできます。したがって無調整でも非常に安定した動作が可能です。 ですから誰が作ってもよい音のアンプができます。

逆に半導体アンプは部品配置,プリント基板のパターン,配線の引き回し方によって発振に対する安定度が変わります。 ですから自作しても再現性に乏しく,よい音のアンプにならない場合があります。

1-7-4:脱アイソレーション・コイル

半導体アンプには容量性負荷を帰還ループから切り離す目的で出力にコイルを入れます。 このコイルはアイソレータと呼ばれ,何百万円もする高級アンプにも必ず使われています。

しかし,このコイルのせいで低域でも高域でもダンピングファクターが悪化してしまいます。 高域はコイルのリアクタンスにより高域に向かってダンピングファクタが一直線に悪化していきます。 低域ではコイルの抵抗値によってダンピングファクタが低下します。

コイルがあるだけで不要な接点も増えます。電磁誘導によりノイズを拾ったり,ノイズをばらまいたりします。

アイソレーション・コイルは弊害ばかりが目立ちますので,このコイルを取り去ることも一つのテーマになります。 そもそもこのコイルは必要悪であり,安定度の低いアンプを騙して使っていることに他なりません。 どの様な負荷に対しても安定して動作できるアンプを設計してやればコイルは不要なのです。

コイル無しで容量性負荷を駆動するためには高い周波数まで出力インピーダンスが十分に低いことが必要になります。 NFBを施したアンプは出力インピーダンスがコイルと同様なリアクタンス特性となります。 ここに負荷容量をぶら下げると共振が発生してしまいます。この共振が不安定化の根本原因なのです。

出力インピーダンスを低く保つことによってコイルがなくても安定動作が可能になり,コイルが無いことによりアンプのダンピングファクターが向上します。 相乗効果による一石二鳥です。

1-7-5:ダンピングファクターを語るなら周波数特性に注意

出力インピーダンスはダンピングファクタ(DF)の逆数ですので,出力インピーダンスが低いことはダンピングファクタが高いことを示します。 スピーカーからの逆起電力をアンプの出力でしっかりとショートすることができるのでスピーカーは定電圧駆動状態になりしっかりと制動されます。

また無負荷状態及びインダクティブ負荷に対する安定性を向上させるため340kHz以上で効果を発揮するスナバを出力に取り付けます。 出力インピーダンスが低いのでスナバの効果を発揮させるため抵抗値も低めの4.7Ωとします。

負帰還アンプの特質として低域では出力インピーダンスが十分に低く,100以上のダンピングファクタがあったとしても,高域向かって周波数が高くなれば一律にダンピングファクタが悪化していきます。 これは負帰還アンプの宿命であり,どうすることもできません。 対策は開ループでも出力インピーダンスが低い強力で瞬発力のある出力段を準備することです。 そして開ループゲインをいたずらに大きくせず,位相回転を減らして第1ポールを高く設定するしかありません。

つまり,高い周波数においても負帰還を充分にかけることが必要です。 安定性を損なわないように工夫するのは言うまでもありません。 そのためにはマイナーループの負帰還を有効に使うとよいと考えています。

| 項目 | 数値 | 条件 |

| ダンピングファクタ | 200以上 | DC〜10kHz/8ohm |

| ダンピングファクタ | 10以上 | 100kHz/8ohm |

| 容量性負荷耐性 | リンギング無し | 10nF/8ohm |

| 容量性負荷耐性 | 発振無し | 10nF〜0.1uF/8ohm |

| 出力スナバ(Zobel) | 4.7Ω+0.1uF | |

| 出力コイル(アイソレータ) | なし |

さて,目標設定ができました。こんな性能を実現できるアンプが作れるのでしょうか・・・

目次へ

Copyright(C) Since 1999 Y.Hosoya. All rights reserved.